家康と岩滑城 (1/2)

矢勝川をはさんで北(写真左側)が阿久比町、南が半田市。正面の森に岩滑城があった

永禄三年(1560)、桶狭間の戦いで今川義元に加勢した徳川家康は織田信長勢に押され、やむなく母(伝通院)のいる坂部城(今の知多郡阿久比町)に逃れて来ました。そこから伝通院の妹の嫁ぎ先の岩滑(やなべ)城(今の半田市)を訪れようと、さらに南下。矢勝川を渡り半田に着いた時は昼近く、疲労と空腹のために駒の足もにぶっていました。

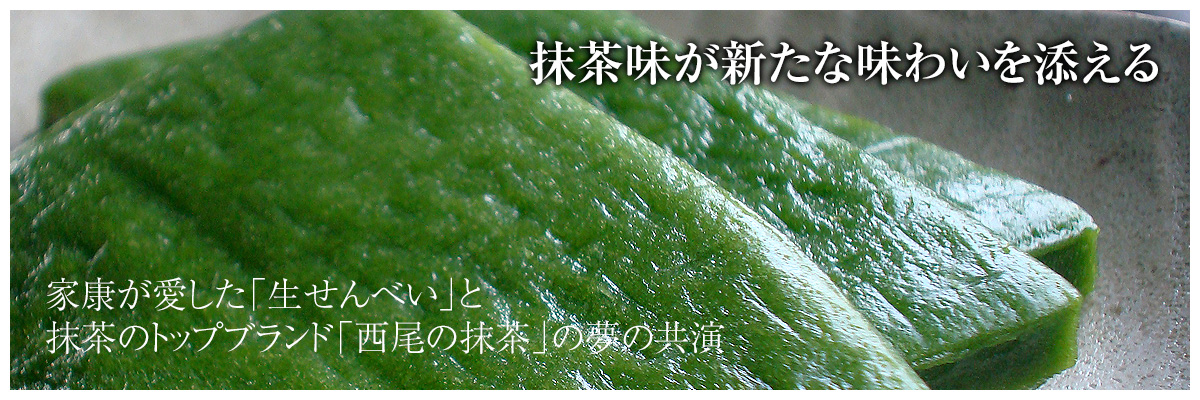

家康は、とある百姓家の庭先に干してあるせんべいを目にしました。娘みつは、そのせんべいが生であることを恐る恐る申し上げたところ、「いや、生のままでもよい」と、家康はたってそれを所望。いかにも美味しそうに頬ばりました。

そして、家康が半田に滞在中はせんべいを生のまま献上するように申し付けて、百姓家を後にしました。